「香川旅行の目的は『うどんの食べ歩き』」という人も多いくらい香川はうどんが有名ですが、実際に食べに行こうと少し調べてみただけでも大量のうどん屋さんが出てくるので、どこのうどんを食べに行けば良いのか迷ってしまいます。

「こっち(関西)のうどんは高くてマズい!」「冷凍うどんは加ト吉しか認めない!」と言う香川県丸亀市出身の友人に教えてもらった、地元民が食べに行く香川丸亀市付近のうどん屋さんなどを紹介します。

まずは友人が「よく食べに行く」「帰郷したら必ず食べる」と言ううどん店を2店舗紹介します。

人気の富山ブラックラーメンのレビューはこちら。

blog.qooton.co.jp

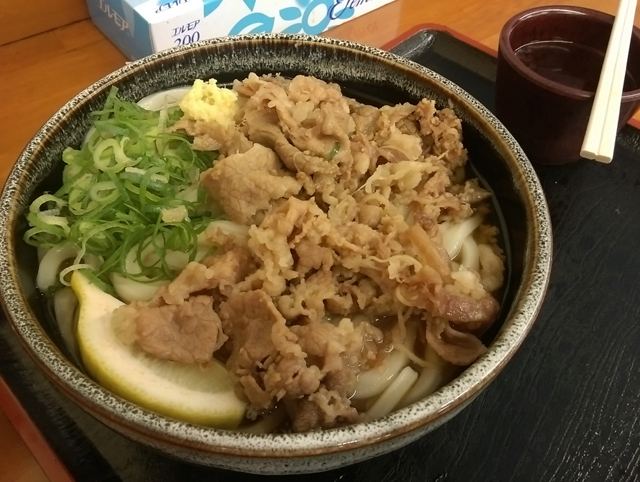

麺処綿谷(めんどころ わたや) 肉ぶっかけ

麺処綿谷の一番人気商品が「肉ぶっかけ」です。

甘めの豚肉または牛肉が特徴的で「豚肉や牛丼の肉が、ぶっかけうどんに乗っている」をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。

豚肉ぶっかけ(大)470円。

うどんの熱さは3種類あり「ひや……麺も汁も冷たい」「あつ……麺は冷たく汁は温かい」「あつあつ……麺も汁も温かい」から選べます。

うどんの食べ歩きをする場合は、大盛りサイズを2人で分けて食べるか、ハーフサイズ(330円)を注文するくらいがちょうど良いくらいです。

地元民らしい人がひっきりなしに訪れて、うどんを食べて帰っていきます。

席数130席、駐車場50台が完備。

あまりの人気ぶりに外まで行列ができている時もありますが、基本的に「うどんを注文→食べる→食べ終わる→帰る」という人がほとんどなので、思った以上に早くうどんが食べられます。

麺処綿谷は「丸亀店」と「高松店」の2店舗あります。肉ぶっかけのお土産や通信販売も行なっています。

営業時間は8時45分(高松店は9時30分)~14時30分(オーターストップ14時15分)。

定休日は毎週日曜日なので、休日を利用してうどんを食べに来る場合は注意が必要です。

住宅街の中に1軒あるお店なので、ちょっと見つけるのに苦労するかもしれません。

手打ちうどん渡辺

手打ちうどん渡辺は「木の葉型えび天」が乗った天ぷらうどんが名物です。

コシの強い手打ち太麺に、透き通った出汁が特徴的。俳優の要潤さんが高校時代よく通ったうどん店としても知られています。

因みに、先日凱旋帰郷した際に無理を言って取寄せて頂いた、学生時代からの行きつけ『渡辺うどん』の天ぷらうどん

木の葉の形が印象的、これね、きつねうどんも強烈なインパクトなんです。

ごちそうさまでした! pic.twitter.com/7gZ98K9R

— 要潤 (@kanamescafe) 2012, 6月 6駐車場が21台分用意されているので、車で遠方から来ても大丈夫。営業時間が夜20時までと長いので、夜にうどんを食べたい時にも使い勝手が良いです。

手打うどん 丸亀渡辺 (てうちうどん まるがめわたなべ) - 宇多津/うどん | 食べログ

紹介してもらったのは丸亀市土器町にある手打ちうどん渡辺(丸亀)ですが、JR高瀬駅近くにある手打ちうどん渡辺(高瀬)にも、同じような天ぷらうどんが名物としてあります。

讃岐手打ちまごころ(宮武讃岐製麺所)

「うどん湯がいて、蛇口から出汁入れて、全部がセルフで面白い」と教えてもらったのが「まごころ」。

宮武讃岐製麺所に併設されているうどんのお店です。

完全セルフサービスの所で「温かいかけうどん(小)で」と注文したら「後ろのやつで湯がいてね」と言われたので、湯切りで使うザルにうどんを入れて沸騰したお湯にしばらくつけて「温まったかな?」というタイミングで湯を切ります。うどん自体は湯がき済み(非生麺)なので、長時間入れておく必要はありません。

鶏天や天ぷら、わかめなど、好きな具材を入れてお会計を済ませます。天カス、ネギ、しょうがの薬味は無料。

会計後に隣の「だしタンク」でうどんの出汁を入れます。茹でから出汁入れまで、本当にセルフなのがスゴい。

かけうどん小(温)。220円。コシがあり、天カスとの相性も非常に良いです。

このうどんを食べた時に「こっちうどんは高いのにマズい!」と言っていた友人の気持ちが良く分かりました。

確かにこの値段で、これだけのクオリティの高いうどんが日常的にあれば「マズい!」と言い切るのも無理ないです。

本当に地元民しか行かないようなうどん店で、客層を見ても「近くの工場で働いているおっちゃん、ヤンチャそうなお兄さん」「宮武讃岐製麺所に勤めている人」「地元の家族連れ」という感じで、全く観光客向けという雰囲気ではありません。「地元の人が普段から食べているようなうどんが食べたい」という時におすすめのお店です。

営業時間は6時~18時。年中無休(元旦のみ休業)。

朝っぱらからうどんを食べたい時にも便利です。

中野うどん学校

金毘羅山に行くついでにうどんが食べたい時は「中野うどん学校」が面白いです。

金比羅山のふもとにある中野うどん学校では、讃岐うどんの本格的な手打ちが学べる「うどん打ち体験」が行なえます。

粉を練る所から始まり、綿棒で伸ばして、茹でて食べるまでが体験できます。

所要時間はうどん体験のみ(持ち帰りOK)は約40~50分、体験+食事+ショッピングで約90分。

中野うどん学校は完全予約制で、9~15時の希望の時間に予約が必要です。受講料は1人1,500円(2名~15名の場合)で2名から受け付けています。

ちなみに金毘羅山は本宮まで行く場合は往復1時間、奥社までは往復2時間ほどかかります。

金毘羅山への観光のついでや「金毘羅山にお参りに来たけど、雨で難しそう……」という時は、本場でうどん作りを体験してみるのも良いかもしれません。

中野うどん学校は「琴平校」と「高松校」があります。

地元民の行くうどん店の特徴

1.長時間待たされる行列はできていない

2.香川県以外のナンバー車が停まっていない。自転車やバイクが多い。

香川県にはセルフで食べられるうどん店が多いことからも、地元民は「うどんは早く食べたい」「行列に並んでまでうどんを食べない」ことが分かります。

30分や1時間の行列が出来ている店の場合、大半は県外からの客であることが多いようです。

気になるうどん屋さんを見つけたら、駐車場の車のナンバーや駐輪場をチェックして「ほどほど」混んでいる店かどうかを確認しましょう。

麺処綿谷に行った時は、ちょうど13時半のお昼時だったので、外まで行列ができており「あれ?入り口で名前を書かないと駄目なのかな?」と思っていたのですが、そのようなこと無く10分もしない内に肉ぶっかけうどんにありつけました。店内の滞在時間が短く「注文→食べる→食べ終わる→帰る」のヒット・アンド・アウェイ的な食事が一般的なようです。

3.山の方や田んぼの真ん中にある

香川県は公共交通の便があまり良くなく「美味しいうどん屋は山の方や田んぼの真ん中とか、不便な所が多い」と言うことなので、香川にうどんに食べに行く場合は、自動車で来るか、レンタカーを借りるかすると良いです。

ちなみに今回訪れた「麺処綿谷」と「まごころ」は丸亀駅から徒歩10分~20分の距離にあるので、電車で来ても何とかなります。

また麺処で出されている所は「製麺タイプ」が多いので、手打ちうどんが食べたければ「手打ち」と書かれているお店を選ぶと確実です。

製麺でも自分が住んでいる地域で食べるよりも、クオリティがはるかに高いうどんが食べられます。

うどん以外で食べておきたい香川の美味しいもの

一鶴(いっかく)

骨付き鳥のお店。鶏もも肉を丸ごと一本使い、スパイスで味付けして、窯で蒸し焼きにした骨付き肉は、皮がパリっと香ばしくジューシーな味わいが特徴的です。

丸亀駅の近くに本店があります。友人曰く「皮酢とかおつまみも美味しいからおすすめ」とのこと。

今回は時間の都合で行けませんでしたが一鶴の店舗情報を見ると、香川以外にも横浜(神奈川県)や大阪にもお店があるので、また機会を見つけて行ってみたいと思います。

しょうゆ豆

しょうゆ豆は、砂糖醤油しょうゆでそら豆を味付けした香川の郷土料理です。お弁当のおかずや酒の肴としても美味しい。

道の駅、高速道路のSAなどでも販売していますが、確実に手に入れたい場合は地元のスーパーだと結構な確率で置いてあります。

おいり

おいりは西讃(丸亀市を含む香川の西側)から愛媛の東側で食べられている伝統的な和菓子です。

1cmほどの色とりどりの小さい球上で、中は空洞になっている為、非常に軽い食感が特徴的。小もち米をつかっているので「あられ」に近いお菓子を想像してもらうと分かりやすいと思います。

観音寺の道の駅にて、香川名物、おいり入りの和三盆ソフト。おいり、軽くてすぐ溶ける、ふしぎ食感! pic.twitter.com/USlOVUagkc

— LAVVO 結城伸子 (@yukinobuko) 2014, 5月 31昔から「嫁入り道具の一つ」として主に結婚式の引き出物として使われますが、普段のおやつとしてパック詰めされたおいりがスーパーに売っていたり、お土産店では「おいりソフト」としてソフトクリームのトッピングに使われたりもします。

最後に

「香川でうどんを食べるなら、さぬき市や高松市」というイメージがありますが、丸亀市を含む西讃も負けず劣らず美味しいうどんが食べられます。

西讃には金毘羅さんを始め、瀬戸大橋、善通寺、温泉街など観光名所も多々あるので、旅行先としても向いています。

うどんは食べてもお腹に残りにくいので、何軒もハシゴするのこ可能ですが、食べ歩きをする場合は「名物のうどんだけ食べる」「迷ったらかけ(小)」「短期間で食べる場合は2~3軒が限度」など、あらかじめルールを作っておくと、より多くのうどんが食べられると思います。

無印良品で揃う旅行グッズまとめ。

blog.qooton.co.jp

(書いた人:昼時かをる)